Константин Кедров, Валерия Нарбикова, Елена Кацюба

М., ДООС, Издательство Р.Элинина, 2005

Дизайн обложки: Виктор Корольков

Дизайн книги: ЯKrasnovsky

Презентация книги состоялась в TV

Галерее Посмотреть

видео

---------------------------------------------------------------------------------------------

Жан де Лафонтен

«

Цикада и муравьиха

— Я пела днем и ночью и не хотела спать.

— Ты пела? Очень мило. Теперь учись плясать.

«День и ночь, не обессудьте,

Песни пела всем, кто рядом».

«Если так, я очень рада!

Вот теперь и потанцуйте!»

И.А.Крылов

Стрекоза и муравей

"Ты все пела? Это дело:

Так поди же, попляши!"

Константин

Кедров

Земля леТЕЛА

по законам ТЕЛА

а стрекоза леТЕЛА

как хоТЕЛА

* * *

Квитанция, которую я получил

полыхает закатом

там солнечная печать

надо доверять только вечности по

субботам

все остальное время лучше не доверять

Неостановленная кровь обратно не

принимается

Окна настежь и все напрасно

две дани времен две отгадки

одна направо одна налево

Д О О С

Добровольное Общество Охраны Стрекоз

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виллем Г.Вестстейн

Профессор славистики

Нидерланды

Песня становится делом. Новая поэзия в Москве

Еще в 1984 году, метаметафористы разбились на

две подгруппы, вернее сказать, три поэта сознательно отделились от группы,

получившей такое название. С тех пор они основали собственную поэтическую

ячейку. Лидером ее был и до сих пор остается темпераментный и чрезвычайно

активный Константин Кедров, рядом с которым еще два поэта — Елена Кацюба и

Людмила Ходынская.

Группа, которая сложилась под его влиянием,

получила название ДООС и расшифровывается как "Добровольное Общество

Охраны Стрекоз".

Для Кедрова и его группы важно не только то,

что собственно означает ДООС в полной форме и в сокращении, но и определенные

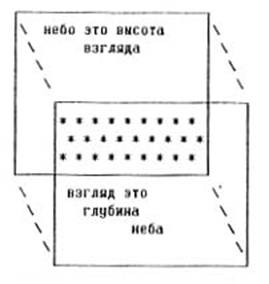

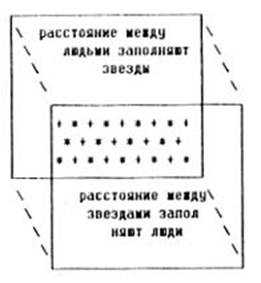

ассоциации, которые рождает само звукосочетание. В одной из своих программных

статей-деклараций о ДООСе Кедров указывает на созвучие между названием ДООС и

китайским словом Дао. Таким образом возникает соотношение с "эстетическим

учением даосийских монахов, которые презирали немощь человеческого земного ума,

неспособного прозреть божественный план Создателя вселенной". Это

высказывание содержит различные аспекты, которые имеют непосредственную связь

с концепцией ДООСа. Одним из таких аспектов является понимание мира на более

высоком, нежели рациональный, уровне. Язык, слова, по крайней мере слова в

поэзии выявляют подчас скрытые связи между предметами. Поэтому благодаря поэзии

можно гораздо глубже понять мир, нежели чем путем его логического постижения.

Звучание слова играет при этом решающую роль.

"Значение стихотворения для нас неразрывно связано со звуком, на самом

деле восемьдесят процентов содержания несет в себе звук". Значение,

придаваемое звучанию слова, объясняет и увлечение ДООСа анаграммой. Когда слово

произносится, можно, как утверждают они, сразу на слух различить в нем другое,

скрытое значение. Так слово vrede (мир) заключает в себе rede

(речь, разум). При этом речь идет не о бытовой реальности, а о реальности

космоса. Повседневность банальна и не стоит изучения и описания. ДООС

предпочитает высказываться на более высоком уровне, который позволяет

создаваемым языком значениям и ассоциациям вызвать к жизни космические,

аналогичные Дзен ощущения. Космическое находит адекватное словесное

выражение, когда говорит на своем языке, некоем "звездном эсперанто"

Члены группы пишут не для широкой публики, их

тексты, по выражению Кедрова, являются "комментарием к великому молчанию

космоса, либо комментарием к отсутствующему тексту". Этот комментарий

заслуживает, чтобы к нему прислушаться.

Сокращенный перевод с

голландского Светланы Князьковой

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Константин

Кедров

Иероглиф над

прудом

Я не могу читать, вернее, перечитывать прозу Леры

спокойно и отстраненно, потому что в этих прусто-джойсовско-набоковских

речитативах весь наш стрекозино-доосовский, хотел сказать – быт, но быта не

было. Была вечная жизнь, и она осталась в Лерином языке, повторяющем прозрачную

кальку стрекозиных крыльев в полете.

Мы бродили по Царицынским прудам, именно по прудам,

а не по мостикам и аллеям. Мы жили в Царицынском дворце без крыши, напоминающем

Мюр и Мерилиз, он же ЦУМ, по которому мы тоже бродили. А зачем бродили, если

денег все равно не было, а те, что были,

периодически воплощались в портвейн «Агдам» или «777» (Три семерки). Были,

конечно, и другие вина, но у ноги Алексея Толстого напротив церкви, где

зачем-то венчался Пушкин, а потом был склад химреактивов, мы пили только «Три

семерки» или «Агдам». Открытие бутылки Агдама с помощью чугунной обуви

советского графа было делом чести. Не разбить, а именно открыть. Граф на все

это смотрел с чугунным прищуром. Он и сам был не прочь отхлебнуть «Агдама».

ДООС тогда еще никак не назывался, а потом стал называться «семья».

Однажды я повел Леру в Коломенский храм. Лера была

на службе впервые и очень удивлялась. «Ну, пошли», – сказала она через пять

минут. Но я сообщил, что еще через пять минут откроют Царские Врата, а потом

пообещал что-то еще, и так мы продержались до конца Всенощной. Мне очень

хотелось, чтобы Лера увидела всю Всенощную, и Лера увидела и на всю жизнь

запомнила, что очень горели ноги.

Потом Лера приносила свою прозу, и там все, о чем мы

говорили, было зачем-то расписано на голоса персонажей. Первое время я даже

обижался: почему это какой-то Додостоевский и Тоестьлстой говорят моим голосом

и зачем моя комната на Артековской улице вдруг перенесена в Царицынский дворец.

А потом я уже и сам забыл, где тут я, где не я, и кто что говорил и где это

было. И только тогда записи Леры превратились для меня в прозу. Ах, Лера, Лера,

зачем ты отдала мои слова другим? Да ладно бы только слова, а то ведь еще и

чувства, и мысли. И лицо, и одежду, и пенсне. Нет, пенсне и очков у меня не

было. И монокля, и лорнета, и телескопа. Но однажды мы были с Лерой в

«алюминиевой жопе планетария», и я показал Лере Вегу. Там было много других

звезд, но Лере почему-то понадобилась именно Вега. Лера была в Литинституте на

моих лекциях по теории метакода. Я придумал слово «метакод» и обозначил этим

словом тайный код звездного неба. А потом я придумал метаметафору и ДООС

(Добровольное общество охраны стрекоз).

В ДООСе было три стрекозы: Галя – Лера – Лена. Лера

– Галя пошла к мавзолею кататься с горки и вывихнула ногу. Я до сих пор не

пойму, где там горка. А потом Галя поехала на этюды в Торжок и повредила

позвоночник. Потом она танцевала в гипсовом корсете в своей доосской квартире

на Грановского. Квартира была громадная, из пяти комнат, с камином. В камине мы

жгли пластмассовые самолетики и еще страницу за страницей поэмы Симонова про

любовь, где у них ничего не получилось. И еще роскошные стулья, которые

остались от выселенных соседей. Соседи уехали в какое-то мифическое Алешкино, а

стулья остались на Галиных картинах. И в моей поэме «Венский стул». Боже, чего

мы только не жгли в камине. А Лера сочинила устный роман про Евгения Цемент и

Татьяну Стрежень – смесь романа Гладкова с чем-то еще. Потом взорвался

Чернобыль, и выселение прекратилось.

Лера готовилась к госэкзамену и читала роман Федора

Абрамова «Дом». Когда ей стало совсем тяжело, она позвонила мне и говорит: «Я

читаю роман этого, как его, «Дом». Ой, я вся в крови. Ой, это я ухо до крови

ногтем расковыряла. Ой, весь «Дом» в крови».

На экзамен Лера – Галя идут вместе. А Лена

злорадствует, потому что ей уже ничего никогда сдавать не придется.

– Каких современных советских писателей вы знаете? –

спросил профессор.

Лера задумалась.

Профессор решил помочь:

– На…

– Набоков! – обрадовалась Лера.

– Нагибин. Набокова у нас в программе нет. Ну, хоть

кого-нибудь вы читали?

– Бе-е…

– Белова?

– Нет, Белого.

– Белый не советский писатель.

– А какой?

– Русский.

– А-а-а…

Галя сдавала научный коммунизм.

– Какой был последний съезд КПСС?

–

Два-а-а-адцать… – прислушивалась к подсказке Галя

– 22-й? 23-й? 24-й?

– Двадцать пятый.

– А, может, двадцать шестой?

– Нет-нет-нет, двадцать пятый, – испугалась Галя.

Преподаватель вздохнул – последним был именно

двадцать шестой – и обреченно сказал:

– Удовлетворительно. Идите. Общество вы

удовлетворяете.

– В каком смысле?

– Во всех.

Лера пишет свою прозу карандашом. «Равновесие звезд»

я читал в карандашном варианте. Все говорили, что это никогда не будет

напечатано, а я сказал: «Напечатают». Однажды в буфете ЦДЛ, где я бывал крайне

редко, сидели мы с Андреем Мунблитом,

работавшем в журнале «Юность».

– В поэзии есть твоя метаметафора, а в прозе ничего

интересного. Мы готовы напечатать самую смелую прозу, но ничего нет.

– Есть!

– Кто?

– Валерия Нарбикова.

– Как ты сказал?

– Нарбикова.

– Так пусть несет, я тебе клянусь, напечатаем.

Звоню Лере. Рассказываю о пьяном разговоре.

– Так ведь все равно не напечатают.

– А ты неси. У меня рука легче пуха. Парщиков –

Еременко – Жданов пошли с моей подачи. И ты пойдешь.

Пошла! Через

два года напечатали. Правда, все время норовили выбросить «алюминиевую жопу

планетария».

На защите Лериного диплома по «Симфониям» Андрея

Белого я был оппонентом. Ну и весело было. Из диплома никто не понял ни слова,

а когда Лера стала объяснять, стало еще смешнее:

– Белый хотел сблизить литературу с музыкой Скрябина,

и он все построил по его «Поэме экстаза», а Скрябин умер от фурункула на губе,

когда создавал свою цветомузыкальную мистерию. А Белый умер уже потом, после

солнечного удара в Крыму у Волошина. Он без шляпы ходил на солнце и даже

платочек не завязал. А если бы он шляпу надел, то был бы уже не Белый.

Председатель:

– Спасибо! Теперь вы, Константин Александрович.

Что я говорил, уже не помню, но диплом Лера

защитила. А потом пришла перестройка, и Леру стали вовсю печатать и на всех

языка. У нас, во Франции, в Германии. И все пытались из нее сделать какую-то

феминистку. Больше всего Леру не любили тетки-реалистки. Они раньше любили все

этих На-а…, Бе-е.. , Три…, Абра…, Дюрсо,

Дерсу Узала. А Набо…, Джо…, Пру…им поперек седалища. Больше всего

реалистки боялись, что Лера уведет их никчемных мужей. А у Леры и своих мужей

выше горла. «Три мужа, три любовника и еще кое-кто», – сказал она одному

известному гитаристу-барду. У барда у самого же любовниц выше горла, а он стал

Леру морали учить и даже спел ей песенку «Ваше превосходительство Девушка». А

Лера в ответ спела любимую песню про абиссинца на слова Гумилева. Абиссинец

этот услышал, что в Каире занзибарские девушки пляшут и любовь продают за

деньги. А ему уже давно надоели грязные поденщицы Кафра, жирные злые сомалийки.

Я все время хочу спросить у Леры, чем там у этого абиссинца закончилось, потому

что Лере ни разу не удалось эту песню до

конца. Все сразу начинали шикать, топать, шептать, подпевать, перебивать и

спорить о Гумилеве – плохой он поэт или хороший.

А для Леры Гумилев там, Ходасевич, Георгий Иванов,

Кузмин все равно как члены семьи или любимые куклы. Она сразу начинала

обижаться и садиться обидчикам на колени. А тут какой-нибудь муж тотчас начинал

ревновать и толкать обидчика башкой в японскую ширму с вышитым золотым

драконом. Обидчик пробил головой ширму, и из-под шелка посыпались пожелтевшие

газеты с иероглифами. А потому в час ночи мы все пошли от Леры с Нахимовского

проспекта к нам с Леной на Артековскую – пить чай.

– Лера, ты поешь на хроматизмах, – сказал художник

Юра Косаговский, который еще играл на гитаре и сочинял песни.

– На хромосомах? – спросила Лера.

Она взяла гитару:

– Это у вас какая гитара, шестиструнная или

семиструнная? Вообще-то, мне все равно. И запела:

– Раз услышал бедный абиссинец…

В начале 80-х я купил только что появившийся плеер с

наушниками. Лера надела наушники и, слушая музыку, стала разговаривать

неестественно громким голосом.

– У тебя блядский голос, – сказал один Лерин муж.

Лера обиделась и ушла в окно. Через некоторое время

послышался жалобный крик: «Снимите меня!»

Окно выходило на балкон, общий для двух квартир, и Лера забралась на

разделяющую их перегородку. Она сидела на жердочке на высоте одиннадцатого

этажа. Хозяин квартиры осторожно спустил ее на пол.

Для Леры и маркиз де Сад – все равно как для

советского человека Горький или Шолохов. Но больше всех живых и мертвых Лера

любит Кузмина. И не всего Кузмина, а «Форель разбивает лед». Потому что она –

форель, безуспешно разбивающая хвостом и плавниками российский лед. Лера нежно

и трогательно любит людей, играющих на гитарах. Она их целует, гладит, плачет

вместе с ними и просит играть еще. И чем хуже они поют и играют, чем Лера

нежнее.

– Почему ты

хвалишь эти гнусные стишки? – кричу я в ярости.

– Потому что все мы такие бедненькие. Однажды мы всё

узнаем. Главную тайну. И умрем.

– Почему же непременно умрем? Просто узнаем.

– Нет! Узнаем и умрем.

Иногда я думаю, что Лера уже несколько раз умерла,

узнав последнюю тайну. Но как только ей попадается сломанный огрызок карандаша

и пачка бумаги, она начинает на этой бумаге этим огрызком что-то писать. И

когда я читаю то, что она пишет, мне становится ясно, что Лера не умрет

никогда.

«Нет, весь я не умру», – сказал осторожный Пушкин,

которого Лера любит, а я нет. А если не весь, то и не умер. А если не умер, то

и не воскрес. Лера в тексте не воскресает, она в нем живет. Вернее, текст в ней

живет. Есть там особые клетки, какие-то ДНК, а в Лере есть текст. Чтобы его

прочесть и записать, одной жизни мало. Поэтому Лере придется сначала жить очень

долго, а потом вечно. Главное, чтобы и здесь, и там хватило карандашей и

бумаги.

– А проза, это у нас что? А Бог, это у нас что? А

поэзия, это у нас что? А красота, это у нас что?

Это любимые фразы Леры и опять же: «Какие же мы

все бедненькие!»

Однажды мы едем в метро, а какой-то хипарь вытащил

икону и покрывал ее всю поцелуями. А потом, часто крестясь, запел Окуджаву.

– Этого не может быть! – воскликнула Лера.

– Все может быть Христа ради, – ответил хипарь.

Это случилось в разгар борьбы с верующими при

Андропове.

Когда меня отстранили от преподавания в

Литинституте, Лера задумчиво сказала:

– Да, уж если у нас кого не захотят, так уж не

захотят!

Когда Лера увлеклась живописью, мы бродили по

московским дворам. С воплем «Рамочка!» – Лера срывала всякие правительственные

послания и портреты депутатов в рамках под стеклом. Однажды, увидев на помойке

стул, она с боевым кличем оторвала у него спинку и ножки, выбила сидение и с

гордостью показала оставшийся в ее руках круг: «Круглая рамочка!»

– Вот как надо редактировать реальность, – сказал я.

– Реальность,

это у нас что? – спросила Лера.

Она пишет свои полотна кисточкой, маленькой

спринцовочкой, листьями клена и всем, что подвернется под руку. Потому что все

– рамочка, и все – картина.

– А картина, это у нас что?

В начале 80-х на углу у «Националя» стояли две

проститутки. Одна вся в черном, другая вся в белом. Я даже стих тогда написал:

«Между черной и белой проституткой…» Дальше не помню. Рассказал об этом Лере.

«А я не верю! Врешь ты все», – сказала она. Пошли к «Националю». Увидели двух

проституток. Одна вся в черном, другая вся в белом. И тут же из перехода

выскакивает навстречу нам поддатая герла в роскошном белом мужском плаще и

кричит: «Гляди, какой на мне прикид, ебен’ть!»

– Это что, отчество такое – Ебеныч? Ты с ней знаком?

– удивилась Лера.

Долго мы смеялись над Лерой, а потом стрекоза Галя,

побывав с нами в Доме творчества в Ялте и насмотревшись на писателей, соорудила

из мешков и тряпок человека, похожего на Горбачева. Прицепила к нему круглые

глазки, выковырянные из куклы, одела в военный мундир и усадила в растрепанное

кресло у камина. Его-то и стали называть Ебеныч. Когда в 88-ом году я устраивал

в концертном зале Олимпийской деревни авангардное действо «Разомкнутый

квадрат», Ебеныч сидел в кресле в фойе,

вооруженный старым охотничьи ружьем – охранял книгу отзывов. Таращил

стеклянные глаза на публику, вызывая смех или негодование. Режиссер видеостудии

«Паритет» Лев Чернявский заснял всю вакханалию на пленку. Наверное, эта запись

и сейчас где-то лежит. Спустя много лет Галя переехала в дом на Большой

Ордынке, где Ахматова жила на квартире у сатирика Ардова. По этому случаю во

дворе поставили поэтессе памятник. В гости к Гале мы ходим через Красную

площадь. А Ебеныч так и сгинул в вихре 90-х, ебен’ть.

Лера приходит теперь ко мне не на Артековскую, а в

Большой Гнездниковский переулок, в дом Нирензее, иногда одна, иногда с

Яркевичем. А потом мы куда-то с ними идем, и в какой-то момент Лера с Яркевичем

исчезают, а мы идем дальше. Однажды на презентации моей книги «Или» в ПЕН-клубе

Лера читала вслух мою поэму «Заинька и Настасья». Лучше всех читала. Она ее еще

тогда полюбила, в 83-ем, когда я написал этот текст в Малеевке. А до этого ей

нравился «Венский стул». Лера читает тексты, как мемуары, и узнает себя. А я

узнаю себя в ее текстах. Вернее, не только себя, а всю нашу семью – ДООС. Лера,

Галя, Лена и я. Я и Лера, Лена, Галя. И еще много всяких замечательных людей,

которых Лера, если хочет, то называет, а не хочет – не называет. Многие фразы в

ее текстах начинаю говорить я, а заканчивает Галя. Или начинает говорить Галя,

а заканчивает Ванечка. Или начинает Ванечка, а заканчиваю я или Лена. Или начинает Лера или Галя, а заканчивает

Андрей или Дима. Или начинает Андрей, а заканчивает Зоя. Или начинает Зоя, а

заканчивает Булат. Или начинает Булат, а продолжает Белла. Или начинает Андрей,

а заканчивает другой Андрей. Или начинает другой Андрей, а заканчивает Андрей.

Или начинает Саша, а заканчивает Саша. Или начинает Генрих, а заканчивает

Сапгир. Или начинает Сапгир, а продолжает Холин. Или начинает Волга, а

продолжает Рейн.

Когда Лера родила Леру, мы еще не знали, что она

будет Лера. Лена мрачно сказала: «Назовут какой-нибудь Кунигундой». Лера хотела

назвать дочку Адрианой или Александриной, а Ванечка предложил – Иванна. Нет? Тогда Лера. Как

Лера? Очень просто: Лера большая и Лера маленькая, или Мяука. Теперь Лера

маленькая стала большой, а Лера большая еще не стала маленькой, и все

окончательно перепуталось.

Лера несколько лет жила в Германии, а когда

вернулась, то стала говорить с акцентом. Не немецким, а детским: «Пойём поуяем». Теперь акцент пропал и

появляется только после хорошего застолья. Леа – хоёшая девошка, генияйный

пиатель. Пьёза Леы хоёшая, а вы все дуяки! И Соёкин ваш дуяк, говно кухает, а

Леа говно не кухает. Леа Найбикова хуёшая девошка. И Соёкин хуёший, и Еофеев

хуёший. И все мы хуёшие и такие бедненькие, но хуёшие.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уже

тяжелеют легкие,

леденеют

ладони –

видишь,

в

прозрачных погонах

резидент

небесной разведки

на

квадраты обстрела

делит

лазурь стрекоза

libellula

bella…

Елена

Кацюба «Десант»

ВАЛЕРИЯ

НАРБИКОВА

СКВОЗЬ

Роман

Большой квадратный стол, пестрый, яркий,

как детский калейдоскоп. Меняющиеся блестки – это блюда и гости.

Лера встала, перекинула сумку черз плечо

и пошла за черным Квадратом к двери. Он похитил ее просто: за порогом их не

ждал, не кипел конь, они закрыли одну дверь и открыли другую. Разделась и

позвала его к себе. У нее летняя, у-у-у, звукодудочки шея… за окном фонари –

ямы, уводящие к желудку, бросаешь медь – звенит стекло, фонари, склоняющие

кобровые гоовки и лижущие пятна собственного света, о, это не лампочки, хрупкие

и раскачивающиеся от ветра. Оду – лампочкам! Села к нему на колени, взбила

бумажные редкие волосы…

Дальше

можно прочитать, купив книгу в книжной лавке Литинститута (Тверской, д.25, во

дворе) и в магазине «Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., д.12 / 27).

Графика Галины Мальцевой

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.Нарбикова

Стихи

поэта КАК

Константин Александрович Кедров –

КАК – для меня так и остаётся «как?». Я

ему задавала совершенно нешуточные детские вопросы «как?», на которые он

никогда мне не отвечал: «Да как сама

знаешь», – то есть он не отмахивался, как от дурацких вопросов.

Он сказал: «Ты веришь, что можно

вывернуться?» – «Верю. А как?» Вот если встать как звезда: голова наверху, руки

распрямить, ноги расставить, всё, что внешнее окажется внутри, а всё, что

внутри – снаружи. Да нет ничего проще. Но это не упражнение. Это то, что нельзя

придумать. Это то, что один увидел, а другой в это поверил. Всё так просто.

«Сколько бы ни было лет вселенной у человека времени больше».

Я спросила у КАК, «можешь

объяснить мне, только подоходчивей, теорию относительности, потому что у

Эйнштейна я как-то слабо понимаю». – «А ты сначала, расскажи, как слабо». –

«Ну, я, например, понимаю, что вот если представить автобус в воздухе с двумя

водителями: впереди и сзади, автобус одновременно едет в разные стороны и не

разрывается». – «А в каком времени?» – «А вообще». И защищалась.

То есть нападала.

«Так

думал я,

сравнивая

правую и левую сторону белой девочки

подсыхающей

вокруг неба,

и

решил, что справа всегда немножко больше,

чем

слева

и

вспомнил жалобы,

что

правому всегда достаётся больше

даже

от собственного тела приходится иногда таиться».

И, собственно, подумала: стихи

могут быть про всё, но не всё будет стихами. А, может, это не я первая

подумала. Но зато я первая подумала, что это я первая подумала. Меня даже

иногда удивляло, что КАК ничем нельзя удивить – про всё он где-то или видел,

или слышал, или читал, или это ему снилось. В общем, это человек-странник, убегающий

от себя так далеко, что, приближаясь к самому себе, он становится настолько

огромен, что становится невозможно себя охватить, и он удаляется опять на

невероятное расстояние, чтобы взглянуть на себя оттуда, чтобы лучше себя

увидеть, это человек-волна. И если путь физически может быть человеком, то это

КАК.

«я

в тесном не-сне живу

постоянно

воспламеняем

люблю

Два

волкодава Заинька и Настасья

посуху

плывут из грозы».

Про что это? А это про то, что я

в тесном не-сне живу постоянно воспламеняем люблю, два волкодава, Заинька и

Настасья, посуху плывут из грозы.

Я как-то сказала КАК, я тогда

писала роман «План первого лица. И второго», это был какой-то восемьдесят

какой-то год, что я не верю, что параллельные линии не пересекаются, и привела

ему пример, что вот если взять две параллельные спички и поджечь их, то ведь

они пересекутся. «А ты сама знаешь, что такое план первого лица?» – в свою

очередь спросил меня он. Конечно, сказала я, план первого лица относится к

любимому, я тогда была страстно влюблена, а всё остальное – это фон. «Ты имеешь

в виду геометрию Лобачевского», – сказал КАК. Я собственно имела в виду страсть

обугленных спичек.

В общем, стихи писать просто. Не

так просто хулиганить в стихах. И совсем не просто писать о стихах. А уж совсем

не просто, когда предметом стихов становятся стихи. И КАК написал стихи

Пушкина, Хлебникова, Хармса, Заболоцкого, даже из живых Сапгира (потому что я

до сих пор не считаю, что он умер), Тредиаковского, можно назвать ещё разных

хороших поэтов, и это не будет преувеличением. Он так не любил моего любимого

Михаила Кузмина, что его не написал. А, может, не мог.

И тут я договорюсь до того, что

он поэт изподвыверта. Вообще-то это для меня самый большой комплимент.

«Премьера.

Я

загримирован

я

на верёвках ввысь парю

я

в рампе заживо горю

я

с башмачками вниз спускаюсь

и

Золушкиного лица

слезой

нечаянно касаюсь

Вот

башмачки из хрусталя

Возьми

их Золушка скорее

Хрустальные

возьми земля

А

кожаных я не имею».

Страсть к сочинительству – самая

страшная страсть. Поэтому чтобы ничего не сочинять, расскажу я вам одну

историю, вымышленную, про то, как ходили в магазин – в деревню. Неужели жизнь

ради рассказа? А жизнь – это реальная история или сочинение? Например,

воспоминание о каком-то запахе – это повод для какой-то реальной истории? А что

было сначала? То ли запах, то ли история? Кто знает?

«На

дворе трава

на

траве дрова

дух

древесный

кружится

голова

Стрекоза

трепещет в моей руке

пароход

гудит

я

бегу к реке

Я

с отцом занимаюсь культурой речи

а

коза понимает по-человечьи

– Кар-р-р! – кричат вороны , чёрные птицы

Продолжаются первые репетиции

А

отец упрямо твердит с утра

– На дворе трава, на траве дрова...

Стрекоза в руке моей чуть жива»

И КАК никогда не мог ответить, ну

как можно быть или крестьянином или рабочим. Он даже не мог быть ни тем, ни

другим. Даже ремесленником. Хотя, кажется, Розанов, тоже мой любимый поэт,

потому что чистая философия это и есть в чистом виде поэзия, так вот, кажется,

он сказал: не выходите, девушки, замуж за поэтов, выходите лучше за ремесленника.

Так вот есть и крестьянин и рабочий. А есть крестьянин-рабочий.

Крестьяне-рабочие как пчёлы, которые обхаживают матку. Или они действительно,

эти пчёлы, придурки? или они прикидываются? Вечно в похмелье, губы еле

шевелятся, что скажут, не разберёшь, а у Брейгеля-старшего вообще из дурдома –

изподвыверта.

Или они все сами по себе, а я

сама по себе, или я больше никого не

полюблю, потому что это тогда не имеет смысла – изподвыверта. А что

значит смысл?

А то, что в чём-то должно что-то

заключаться.

Остальное бессмысленно.

Вот, например, груша.

Её даже можно съесть.

А потом-то и окажется, что то,

что ты съел, – этого нет.

Это даже не пустота, да какая так

пустота, это просто раз изподвыверта.

Ты знаешь вкус?

Что бы ты выбрал? быть слепым?

глухим? немым? Или разговаривающим попугаем? Интересно, вкладывает ли попугай

какой-то смысл в то, о чём он говорит?

Вот, например, он говорит –

«попка-дурак», а он-то сам знает, что именно он «попка», и именно он «дурак»?

или это для него просто набор слов? забор? Звук, над которым эти глупые люди

смеются.

Она была пастух, а он ее

единственное стадо. И он шёл сзади неё, типа какого-то кандидата наук, в

непромокаемой куртке, с опущенной головой, как будто эту голову должны были ему

отрубить – так она видела. И на всё это шёл дождь. Они бы могли так ходить сто

лет...

А, может быть, они тоже люди? а,

может быть, у них тоже своя жизнь? кто знает? это догадки...

И вот мечта, которая пока ещё не

осуществилась – мне так хотелось очень давно, ёщё в детстве, чтобы мужем моим

были два брата. Один из них был бедный, а другой богатый, так распорядилось

наследство. И сначала я хотела, чтобы моим законным мужем был богатый брат, а с

его бедным братом мы бы тайно занимались любовью. А потом богатый брат об этом

узнал и нас убил. Нет, всё наоборот, он узнал и нас простил, и мы занимались

любовью втроём, с двумя братьями.

Или даже не так, моим законным

мужем был бедный брат, и чтобы добывать какие-то деньги, я тайно занималась

любовью с богатым братом, а бедный об этом узнал и нас убил, нет, он нас

простил, и мы занимались любовью втроём.

Аввариантов –

мннооожжистттвооооо...

Я всё равно за счёт кого-то живу.

Сначала за счёт мамы и папы,

бабушки и дедушки, за счёт мужа, друзей, и за счёт русской литературы и

поклонников моего таланта (в любых проявлениях: включается интерьер, походка,

голос и просто так...)

А, собственно, почему я не живу

за свой счёт?

А, собственно, что у меня есть?

То, что никому не принадлежит, в

том числе и мне.

Допустим...

В течение нескольких дней я живу

за счёт приятелей. Очень милые ребята.

Один похож – на Джойса. Второй –

на Эйнштейна с высунутым языком. Третий – на мишку на лесоповале, с известной

картины Шишкина «Мишки в сосновом лесу», или в какой-то там роще, не помню щ а

с...

Они галантны, они ухаживают за

мной.

Я просто таю- ю - ю- юю - ю...

Они конечно люди. Но в то же

время и не совсем.

Не то, что они не мужчины. Но они

меня не волнуют.

А почему?? Нет, нет, нет – в них

нет ничего отталкивающего.

В некоторых бабниках этого

отталкивающего бывает и побольше.

Один из них, этот бурый медведь в

сосновой роще, даже красив.

У него красивый голос и он

улыбается.

И он меня не волнует.

Он знает, что он умеет улыбаться.

Наконец-то я поймала эту улыбку,

обращённую ко мне. Потому что она была налету.

«В

это время змея сползающая в мазуте

оставляет

вожу на шпалах как шлейф Карениной

«В

это время в гостиную вваливается Распутин

и

оттуда вываливаются фрейлины

всё

охвачено единым вселенским засосом

млечный

осьминог вошёл в осьминога

двое

образующие цифру 8

друг

из друга сосут другого

Так

взасос

устремляется

море к луне

Так

взасос пьёт священник из чаши церковной

так

младенец причмокивает во сне

жертвой

будущей обескровлен».

В этом смысле, самые здоровые –

голландцы в скверике.

Они смотрят на солнце.

«Саратовская боль любви

первоначальной

не

назывная, приставная боль

как

сеча при Керженце

когда

от угла до утла

стоят

четыре стола

Но

если

все

испуганы птицы грелки

пряники

на

востоке изнывает заря

О

армада

я

твоя принцесса-коза

надо

мне надо

надо

мной мир дурак

расстановка

сил

что-то

наподобие костяка

Сам

я изнываю

и

недруга призываю

о

умоли мою мать

о

моли»

Получается, что хорошие - это

только моногамы.

Раз в жизни влюбился.

Раз в жизни женился.

И раз в жизни по – е -

е-ха-хаал-е , а больше ни с кем ни пе-ре-е-е-ха-а-л.

Такого случая я в жизни не

видела.

Буду очень признательна, если

подобные факты поступят.

Но как это можно проверить, что

это факты.

Потому что ни читателям, ни тем

более писателям верить на слово нельзя.

Да мало ли что привидится даже

моногаммам....

«Танюша-растяпа

забыла

чулочек надеть

а

в нем ведь пальчики были

и

ближняя козочка

всё

лелеяла

и

растекались боженьки по поляне

Надолго

ли к нам

Надолго»

И не надо эту репродукцию с

картины Шишкина показывать мишкам в зоопарке. Там этот мишка в зоопарке себя не

узнает, а вы как думаете?

Эйнштейн тоже оказался приятным

собеседником.

Сначала он только язык показывал,

а потом разошёлся, то есть изподвыверта!

Замечу, что компания была приятна

ещё и потому, что ревность в виде пола в ней отсутствовала (то есть мужчины к

женщине) – отсутствовала. Так как бывает в так называемой нормальной компании.

Запутавшись в лабиринтах

многоэтажных панельных домов, в общем, почти в центре в каком-то странном

районе, тем более, почти ночью, в общем, было уже почти темно, хотя ничто не

напоминало рассвет.

Так вот вышел навстречу мужик

вполне приличный, а прямо – изподвыверта – и я ему говорю (зная про

единственный ориентир):

– простите,

а где здесь у вас труба?

Он всё понял и сказал:

– пойдём со мной

Я всё поняла и сказала ему в

ответ:

-–нет, я имею в виду в

архитектурном смысле.

То есть изподвыверта....

С моим приятелем мы посетили кафе

рядом с «Вопросами литературы», в

полуподвале, а «Вопросы литературы» – в бельэтаже, а «Дружба народов» – у

Толстого Льва Николаевича в конюшне. У всех своё место. Даже у рыбок в

аквариуме.

И мы с моим приятелем в этих

«рыбках» заказали по

Он, такой галантный, сама

любезность, принёс нам воды прямо из бутылки.

А вечером, как ни странно, я

оказалась в том же кафе, где не было ни одной женщины, кроме автора этих строк.

Но вот что странно! Среди мужчин

я видела не то что женщин, это были некоторые производные, то есть, как бы

сказать, забыла, как это называется, когда число не может разделиться, и

получается такой остаток, который до конца разделить невозможно, то есть такая

неудовлетворенность пола, такой бесконечный остаток, потому что когда мальчик и

мальчик – у них одно и то же, а когда

мальчик с девочкой – у них разное, а в сторону Христа Спасителя – у них пробки.

А люди говорят:

«как пить дать»

значит есть вода.

А люди говорят:

«ты плюнул мне в душу»

значит есть душа.

А люди говорят: «с милым и в шалаше

рай»

значит есть рай.

А люди говорят: «гореть тебе

синим пламенем»

значит есть синий свет, про

который люди говорят.

А люди говорят: «мы пахали».

Значит есть мы и значит они

пахали.

А люди говорят: «царствия

небесного»

значит есть царство, про которое

знают люди, что оно царство.

А люди говорят: «с миру по

нитке».

значит есть мир, есть нитки, и

есть люди.

А люди говорят: «скатертью

дорожка».

Скатерть? накинутая на эту

дорожку? про которую люди говорят?

«На

чугунной плите написано:

...

член Общества Геттингентских северных

антиквариев

почётный

попечитель и многих орденов кавалер...

Ни

слова о воображаемой геометрии»

И 3 П О Д В Ы В Е Р ТА. . .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Масса

цветка

равно

цвету мазка

у

Пикассо

где

акварель –

это

стрекозы полет

и

цветок остановлен полотном

На

нем

барельефы

ревнуются

и

повинуются

жесту

смотрящей

Лента

Мебиуса

вплетенная

в ее косы –

это

встреча на острие осы

наматывающей

ленту Мебиуса

на

небо глобуса

Людмила

Ходынская

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Они вышли через черный ход, откуда обычно выходят на улицу кошки. На

уличных часах, на обломках стрелок сидели две птицы. Часовая птица точно

показывала четыре. Минутная колебалась между четвертью и половиной, но все

вместе обозначало, что шел пятый час утра. Холод суеверно, как и во все

времена, прятался в рукавах пальто и у самой шеи. К веревкам сначала большие,

потом помельче, помельче, помельче, были припечатаны носки. Урна, не снимая

перчаток, достала из сумочки бутылку белого вина и, улыбаясь, протянула ее

Сокра.

Валерия

Нарбикова. Фрагмент романа из жизни ДООСа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

Компьютер любви

Версия

Лауреат премии GRAMMY.ru в номинации

«Поэзия года» 2003 – поэт, доктор философских наук Константин Кедров в

Другие

публикации поэмы: «Компьютер любви» (оформление А.Бондаренко и Дмитрия

Шевионкова). – М., Худож.лит, 1990. «Поэтический космос». – М., Сов. писатель,

1989. «Лонолет». – М., Изд. ДООС, 1988. «Транстарасконщица». – М.- Париж,

Вивризм, 1989.

«Порыв». – М.,

Сов.писатель, 1990. «Компьютер любви» (с фотоиллюстрациями Алексея Годынова). –

М., Рекл.агентство «Бегемот», 1995. «Метаметафора». – М., Изд. Елены Пахомовой,

1999. «Или» Полное собрание поэтических сочинений. – М., Мыль, 2002.

«Черный квадрат»

(на рус. и фр. языках; пер.на фр. Кристины Зейтунян-Белоус). – Париж, Изд.

Ассоцации русских художников Франции, 1991.

«Верфьлием». –

М., Изд. Р.Элинина, 1991.

«Вруцелет». –

М., ЛИА ДОК, 1993.

«Алмазный фонд.

Три ДООСа». – М., Изд. ДООС, Изд.Р.Элинина, 2003.

Заинька

и Настасья

Растерянно стрела летела

не задевая тела

летела вдаль стрела ночная

дробя осколки дня.

Я ни о чем не думал дольше

чем веер четырех сторон

растягивалось вдаль пространство

там я летел

Кому принадлежит сей остров

сия страна

Корабль распахнутый как поле

из ничего

он втиснут в кромку голубую

из этих фей

навеянных прохладой горькой

лугов стогов

Дарован бабочке небесной

древесный плот

она распахивает двери своих двух крыл

и вовлекая все пространство в свои слои

плывет та теневая фея из сдобных сот

Как голубь начинал ворклив

дробить свой звон

на самом дне всего пространства

мой сонный сын

Негеют голуби из грома

древес

нас обнимают тамариски и ломота

холодного движенья

подрагивания листа

на грани вод

Тот праздник сановных взоров

где я из огня воды

из космоса шлют тарелочки

в заоблачные сады

Там синеворот

ворота открыл

а вот заарканив плоть

выныривает из гласных нот

всемирный зеленый конь

Не опрометчивым будь ты как

Не затемняйся где

Видимо око

и зарев верх

в неотраженной воде

Ты из волны добывай волну

а из струны струну

Слишком родной тебе этот дом

и громогласный сад

трижды вычеркнутый из книг

но напечатанный по слогам

в поминальник

или в букварь.

В конечном итоге ты только шрифт

рассыпанный по лугам

все состоит из себя во всем

будет луг твой

как голубок

Улетая за облака

где нет твоих глаз

не надейся что улетишь

В каждом облаке расширен зрачок

достигающий двух криниц

Лесосплав или лесоповал полуслов

так уплыл этот плот

где не тонет нога

но зачем мне дана нагота

Был я лирником и мурлыкой

орамура

отныне

я в тесном не-сне живу

постоянно воспламеняем

люблю

Два волкодава Заинька и Настасья

посуху плывут из грозы

Как королевич твой Сигизмунд

так и мой кротокоролевич Речь

гремя турнирами

входит в розовый будуар

а я нечаянно опрокинул коня

огибая твою линию

и еще один интимный изгибчик сзади

Я надеюсь что оба конника

благополучно доскачут вдаль,

но даже если не доскачут

им гарантирован самострел

таран

и уже совсем ненадежная центрифуга

отделяющая

небо-масло

от земли-молока

Так думал я

входя в трухлявый пень

за что меня возненавидел муравьиный род

обросший крыльями на время

пока тонул в трухе железный рыцарь

теряя латы, саблю и коня

Девчурочка-полотнянка

прочирикай и прославь

мои пламенные речи

про твои нагие грудки

от которых я устал

Не теряй свой мокрый лифчик

чтобы он не улетел

дальше близлежащих

деревень и сел

полей лесов лугов.

Так думал я,

сравнивая павую и левую сторону

белой девочки

подсыхающей вокруг неба

Я решил, что справа

всегда немножко больше чем слева

и вспомнил жалобы

что правому всегда достается больше

Даже от собственного тела

приходится иногда таиться

Сколько бы ни было лет вселенной

у человека времени больше

Переполняют меня облака

а на заутрене звонких зорь

синий журавлик и золотой

дарят мне искренность и постоянство

Сколько бы я ни прожил в этом мире

я проживу дольше чем этот мир

Вылепил телом я звездную глыбу

где шестеренки лучей

тело мое высотой щекочут

из голубого огня

Обтекаю галактику селезенкой

я улиткой звездной вполз в себя

медленно волоча за собой

вихревую галактику

как ракушку

Звездный мой дом опустел без меня

Ты будешь больше солнца больше света

на волоске громадного себя

Ты не похож на гром луны

ты гололед вчерашних рам

луч громкого пространства

вчерашнее ничто

сегодняшнее окостенение

любоцвет

восточная отроковица

гнездышко бурь

Не надейся на светотень

на тень пролетевшей птицы

В водовороте огня-воды

сонный вол гладиолус

тот вертоград

где луны вытекающий глаз

и взгляд

слепо обводит горизонт

никогда вчера

Не проморгай троянскую плоть

не саблезубь в три горла коня

это заря овса утекла

и захрустела свежая мгла

Неужели вписали в криницы

костенеющий взгляд и зрачок

В полдень неба толчков

и роды

Боже

обагри

Разве не плывет незабудка в златоткань

из нутра нутра

Открой мне дверь

ведь я колдун залетный

не тральщик

Неужели из нутряного ткачества

не выткать небо

сердечное солнце

золотую звезду Настасью

Тихое дыхание ажурных хоров

из незатихающих листьев

Прощай отраженье

никогда еще не было ты так прозрачно

За день распадается время

На границе меж взлетом и взлетом

златорогая птица плывет

танцевальная плоть стрекозы

переливчата как стрекоза

Нет ни тела

ни даже того что вне тела

кроме грозных стрекоз

ускользающих в нас

оставляющих нас

под настилом из тала

леденящего звездного жуткого нежного вихря

из тумана

и полновоздушного ада любви

От обилия праха настил оседает

и над бездонным затоном

тонны неги туманной

нагой

огнедышащей

плотной

Тронным листным настилом

и лопнувшим солнцем

от недавнего гнета оторванных плеч

в лунной Сызрани

и прошлогоднем опале

Точильщик-точильщик

верстальщик и веретенщик

атман и атаман из резни лазури

выпестовал няню

надзирающую за прахом

охотницу на стрекоз

веретеницу зорь

точильщицу огневицу

ластоногую конницу

уносящую все-все

на себе себя

в огнелицей буре

из платяного шкафа

наших и ненаших широт

Та мама моя велела

Не стынь на морозе

если облако впадает в невмоготу

Ладить надо кораблик ладить

Ведь эта ладья

от того туда

в лад уплывшая лада

На разных оградах

один железный узор

розы розы розы

заря из зорь

1983, Малеевка

Графика Дмитрия Шевионкова

Невеста

Невеста лохматая светом

невесомые лестницы скачут

она плавную дрожь удочеряет

она петли дверные вяжет

она пальчики человечит

стругает свое отраженье

на червивом батуте пляшет

ширеет ширмой мерцает медом

под бедром топора ночного

рубит скорбную скрипку

тонет в дыре деревянной

голос сорванный с древа

держит горлом вкушает либо

белую плаху глотает

Саркофаг щебечущий вихрем

хор бедреющий саркофагом

что ты дочь обнаженная

или ты ничья

или звеня сосками месит сирень

турбобур непролазного света

дивным ладаном захлебнется

голодающий жернов – 8

перемалывающий храмы

В холеный футляр двоебедрой

секиры можно вкладывать

только себя

Проститутка

Мне не нужна без тебя вселенная

истина эта проста как опять

я повернул свое время вспять

чтобы не видеть тебя никогда

без тебя без вселенной один на один

любим-нелюбим-нелюбим-любим

Я серый плотник я сколотил табуретку

и вот сижу на ней посреди себя

и нет никого здесь кроме меня

и моей табуретки.

Вот она шотландская бездна

Засветите день приостановите смерть

Далее далее вплавь в пустыню

где нет тебя где нет меня

О свобода горькая как мертвые губы

прощальная окостеневшая

Ты не знаешь в какую сторону

сдвинется вдруг пустыня

Но даже если не сдвинется ты не знаешь

Не растрачивай себя на Китай

Будет время когда не будет даже Китая

В моей крови нет золота

но свобода одинокой любви

это тоже где-то в крови

Всемирная сотня кражи добра

смело за мной в небесную антиневесту врывайся

Итак Шанхай

Ханой Ханаан

отдаленные местности где живут ханаанцы

гордые как невесты

мои классовые друзья

Графика

Галины Мальцевой

Венский

стул

Саратовская боль любви первоначальной

неназывная приставная боль

как сеча при Керженце

когда от угла до угла

стоят четыре стола

Но если

все испуганы птицы грелки

пряники

на востоке изнывает заря

о армада

я твоя прицесса-коза

надо мне надо

надо мной

мир дурак

расстановка сил

что-то наподобие костяка

Сам я изнываю

и недруга призываю

о умоли мою мать

о моли

Линия Ниневии

Венский Вальс

Венский стул

Венский лес

Венский вальс-стул-лес

Венский лес-вальс-стул

Когда я буду ты

когда ты будешь я

венский

раз-два-три

стул

венский

раз-два-три

лес

Когда ты будешь лес

когда я буду стул

когда я буду ты

когда ты

вальс-лес

О мои мрежи

все жены

тихо блюди

ноженьки мои

вложи в ножны меч

Кто с мечом к нам придет

Тот

Аномалия

кривого угла

Танюша-растяпа

забыла чулочек надеть

а в нем ведь пальчики были

и ближняя козочка

все лелеяла

и растекались боженьки

по поляне

Надолго ли к нам

Надолго

Карлушечка будем петь

будем Настеньку беречь

будем котика дарить

и наркотики макать

и калачики любить

Дай мне ноженьки твои

неженьки

женишки-грибочки

ох мама моя ох

Наталья

ли

Торопился я навстречу

а зачем я торопился

если свадебная лягушечка

всю икорку снесла и съела

– Доченька не будь блядью

– Ладно мама не буду

На хуторе в близлежащем селе

жил один пастор

у пастора была Груня

но нигде более не было Груни

только на хуторе у пастора

в близлежащем селе

Тогда зарядил я шарманку

кассетной шрапнелью

и начал песенку петь

о песенка моя сисенька

Далее что-то про общественные устремления

и потом лес из стульев венских

Венский

и конечно мала зарплата

куча-мала

куча мела

мусью Дидерот

рантье из версальского предместья

вот ему-то

вот ему

предстояло быть венским стулом

в том случае

если пастор и пастораль

наконец-то отыщут друг друга

Что же мешает им

пастору и Грушеньке

друг друга потешать-любить

обогревать и гардинить

Оказывается виноваты злодеи

это они отгрызли ноготки

у козочки гризли

сняли с нее колготки

и пустили в лес-огород

несовершеннолетнюю

совершенно летнюю

весьма далекую от совершенства

и в то же время довольно близкую

к совершенству

рудиментарную

безостановочно грызущую

козочку-стрекозу

– Ай люли –

как говаривал Достоевский

Вологда недавно была невидаль Волги

а теперь

откуда ни выйду

никуда не войду.

На таможне обнаружен мальчик

из спелой репы

систематическое злоупотребление алкоголем

приводит к обугливанию

и углублению противоречий

между пастором и козой

Декрет

Настоящим

все

становятся матерями

Исполнение доложить мне

или моему секретарю Рюрику

В случае невыполнения

расстрел

с пожизненной выплатой

и выселением в селения

праведных

где несть

идеже несть

болезни печали

ни воздыхания

но жизнь

быстротечная

Секретарь

Рюрик

Исполнение доложить

Ой мама моя ой Наталья

ли

Я ли

тебя не холила

не лелеяла

Ой нюни

Гадалка гадала

вот и нагадала

Ох ти мне христенька

вертихвостка турбулентная

паровозометростроительная

строительнометропаровозная

Тузенбах бах

Бенкендорф бух

Пал Пушкин

Пал Лермонтов

Пал Лемешев

Пал Полежаев

Полежал и пал

Но я твой наставник и благочинный

несу ответственность

не только за колготочки

но даже за все чулочки

Трам-тарарам

Тарарам

Там-там

Там-тарарам

Тарарам

Трах-тарарах

Трах-трах

Трам- тарарамтарарам

Тах-тах

Трах-трах-траз-трах

Трах

далее все зависит от темперамента

но можно не более сорока минут

Все мы вычеркнуты Настей

из заветненького списка

там и я стоял в углу

Но безжалостная Настя

вычеркнула всех навеки

она сердце отдала

злому карлику Капусте

он ее недавно съел

Так сказал на венском стуле

из вольтеровского кресла

пересев туда Вольтер

Но на острове Буяне

не буянит уж никто

кроме самого Буяна

он бо вещий

аще струны

на персты твои влагаша

из влагалища былого

во влагалище златое

и промолвил песнь таку

– Не буди меня и не плачь

я тобою навеки буду

и забыть тебя никогда не в силах

даже если совсем забуду

Мне не милы ни деревеньки

ни городишки

ни даже девы

усыпанные бисером

ни золотые усыпальницы

копилки-кубышки

Настенька-Настенька

стенаю ночами

и почернел весь от горя аж

как обугленный пещь

Нету мне счастья нету

Напрасно кудесники гадали

на гладильных досках

напрасно судили

уже мне горе-любовь

на горе любви

Сычинение

Детство я провел хорошо

а юность еще лучше

В отрочестве меня любили

потом позабыли

Потом теперь я уже стал взрослым

и у меня выросли волосы на лице

С тех пор прошли годы но я все еще мечтаю

выйти замуж или жениться

1982

Астраль

Астраль леталь внематериаль

в надматериаль леталь астраль

Ковши астральные взрезают землю

из двух Медведиц небоземлеройка

марсозем лунозем

глинозем чернозем

Вот змей астральный ползет на свет

он весь увит звездами

он чешется из шкуры выползает

и оставляет только небо

да тельце голое мое

и я Телец

и тело целое мое телеет тлеет

в пожаре угольном Стожар

астропитек

австралопитек

астралопитек

На берегу пустынных волн

стоял он дум астральных полн

Астри астрай моя астра

астра любви

приветная

ты у меня астра астральная

астрой не будешь не астра

Твой астры астральной силою

вся жизнь моя астранена

умру ли я и над астрилою

астри астрай моя астра

ПРО-АСТРА-ЦИЯ

ЦЕФЕНЕЕТт

р-астр-ига Гапон

в су-

гробе

Рас-путин

Два-путин

драмаТургенев АСТРовский

и Лев Астрой

зеркало русской астролюции

Астральный дедушка Толстой

метет астральной бородой

летит астральный Черномор

качая буйной головой

Идет астральный Серафим

за ним Медведица бредет

он ей протягивает хлеб

Плеяд

и он уже Персей

с астральным лунным топором

прикармливающий звезду

А Богородица из звезд –

созвездье Девы

во весь рост

Бредет Девеевский астрал

астрит топорик

и уже

въезжает в Млечную межу

медведицын любимый сын

и сам медведь –

астральный Вов

Он въехал на небо живьем

с астральной пулей в пиджаке

За ним летит астральный друг

в его руке созвездье Рак

и в перстне на его руке

горит Полярная звезда

и он Медведицу как снег

отслаивает от подошв

Но в от уже в одном пенсне

идет нечесаный дурак

ступает книзу головой

а низ находится везде

Возничий издали возник

и вырвал грешный мой язык

и звездословный и астральный

и жало звездное змеи

в уста звездальные мои

вложил десницею астральной

Нас было много на челне

но многие уже в Овне

Нас было много на челне

но многие уже вовне

Болид болит

пустота постигается округлением

она орбитальна

плотина Плотина беспредельна

как пар Парменида

Я простираюсь из Ра-ум в Raum

ЯОН

не все ЯОН но небо и земля ЯОН

не все ЯОН но месяц и луна ЯОН

не все ЯОН но голос и звезда ЯОН

не все ЯОН но жизнь и смерть ЯОН

ЯОН не Инь-Ян он бездонный сон

он явен но Овен он виден но дивен

он давен но нов он Овн он ЯОН

Если отдаляется от тела боль

это ЯОН

если приближается к телу боль

это ЯОН

если углубляется в небо взор

это Орион

если

углубляется в сердце луч

это Скорпион

как от зеркала амальгама отслоится от неба взор

тьма да будет поводырем тебе

АСТРАЛИТЕТ – таково мое кредо

верую потому что астрально

астрал моего астрала не мой астрал

астрал моего астрала немой астрал

Кормилица света Кассиопея

моя звериная звездоглазка

все звезды приближаются к зверю

все звери приближаются к звездам

чем звезднее тем зверинее

Ихтиозавр – вот истинная Медведица

они не умерли но ушли на небо

Вот махайродус – Скорпион

вот птеродактиль – Лебедь

вот еще одно чудовище –

не то Онегин не то медведь

вот еще одна дура –

не то Елена не то Татьяна

не то Астарта не то Венера

Горизонтом называется

воображаемая линия между нами

Далече грянуло астра

Звезды увидели Христа

Тень тянется от луча

вот уже грузный грозный

вот уже лунный звездный

но звезды только тени небес

Весы поглощают вес

АСТРАЛЬ

Сириус вобискум

Сириус мизерере

Сириус элейсон

Сириус Езус

Сириус Петипа

Мицар мерцал

Царь зерцал и лиц

Денебя до неба

Час Чаши тише

Все слова происходят от корня АСТР

По-русски ЗВЕЗД

ЗВЕЗДа ВЕЗДе –

таков полный охват словесного неба

ЛИТИНСТИТУТ

Субботник

Профорг. Безобразие, нигде нет трусов. Все магазины обегал. Трусов нет.

Парторг. Знали бы студенты, что профорг без трусов...

Ректор. В трусах или без трусов, а субботник проводить надо. Это особый субботник, к столетию Ленина. Будет наш куратор из КГБ. Так что никаких распитий из горла.

Профорг. Как же здоровье Ильича не выпить?

Ректор. Это на твоей совести.

Парторг. Будем убирать собачье дерьмо на Тверском бульваре.

Профорг. Студенты?

Парторг. Нет, профессорско-преподавательский состав в полном составе. Дерьмо собачье.

Я. Что-что?

Парторг. Я говорю, дерьмо собачье вмерзло в лед. Придется поработать ломом.

Пушкинист. Как там у Блока: «Работа до жаркого пота»… Нет, лучше у Брюсова: «Тебе так привычна кирка и лопата…»

Я. Они когда-нибудь кирку видели? Разве что на гравюре Дюрере «Меланхолия».

Кирпотин. Ленин, между прочим, на субботнике лично бревна таскал.

Ректор. А Толстой пахал. «Ваше сиятельство, пахать подано».

Парторг. Ваши сиятельства, пахать подано. Прошу тех, кто еще не напахался, к ломам и лопатам.

Профорг. А в магазин кто?

Я. Я!

Профорг. Значит, быстро все по три рубля, можно больше.

Кирпотин. Я не пью и другим не советую.

Парторг. А я советую и пью.

Кирпотин. Мне пить нельзя, но три рубля ради общего дела дам.

Парторг и Профорг. За Ленина!

Пушкинист. А Ленин пил?

Я Неплохая тема для диссертации: «Что пил Ленин?»

Пушкинист. Смотря где. Если в Швейцарии, небось, «Мозельское». Если в Париже, то вдову Клико.

Я. А в России спирт с кокаином.

Ректор. Так мы далеко зайдем. Работайте дальше, а я пошел.

Парторг. Выпьем, говорю, за дерьмо собачье.

Профорг. За дружбу кафедры советской литературы с кафедрой русской литературы. Чтоб вы почаще к нам заходили.

Пушкинист. А ну вас. У вас, как на свадьбе – Горький, горький – горько, горько.

Профорг. Горько! Целоваться не будем.

Я. Вот у нас тут висит

изречение Горького: «Писатель не няня своей души, а мировое чувствилище».

Пушкинист. По смыслу все верно, что это за слово «чувствилище» и по аналогии с чем образовано?

Я. Влагалище.

Пушкинист. Вот именно, писатель – мировое влагалище. Как-то не ай-яй-яй.

Ректор. Мы так далеко зайдем и, как сказал наш студент, «обогáтим» русский язык.

Пушкинист. Вот и занимайся с ними!

Ректор. И будем заниматься. Заменим сочинение изложением.

Пушкинист. Да он и изложение не напишет.

Ректор. Тогда диктант.

Пушкинист. Да он и диктант не напишет.

Ректор. А вы по слогам диктуйте: ма-ма, па-па.

Пушкинист. А он напишет «попа».

Ректор. Не будем рубить сук, на котором сидим. У нас многонациональный вуз. Помните, Расул Гамзатов к нам пришел в калошах на босу ногу.

Пушкинист. А вышел в лаковых штиблетах. Вот что значит иметь хорошего переводчика.

Парторг. Ну, за дерьмо собачье!

Кирпотин. Это вы в каком смысле?

Парторг. За дерьмо, которое, надеюсь, за нас убрали.

Я. А где же прокуратор из КГБ?

Кирпотин. Этого никто никогда не знает. И не узнает.

Профорг. Нет, я все-таки пойду ломиком поработаю.

Пушкинист. Да, поработайте там за нас, а мы за вас выпьем.

Я. За дерьмо собачье! То есть я хотел сказать, за Ленина.

Парторг. Ах, молодежь, молодежь…

Пушкинист. Кругом дерьмо, одно дерьмо. Как можно так засрать мемориальный бульвар! Это как в мемуарах Кутузова: «Как вы победили французов, Михаил Илларионович?»

Кутузов.

Сбоку нас рать,Спереди нас рать,Сзади нас рать,И битвою мать Россия была спасена.Не хвались, идучи на рать,А хвались, идучи с рати.Пушкинист. А все-таки Белый мудрил, мудрил, а потом взял да и написал «Пепел», как Некрасов:

Мать Россия, о родина злая,Кто же так подшутил над тобой?Я. Какая разница между ЦК и ЧК?

Парторг. В ЦК цыкают.

Профорг. А в ЧК чикают.

Кирпотин. С вами недолго и загреметь.

Ректор. Ну, как, все еще убираете?

Пушкинист. Уже все убрали. А где же куратор?

Ректор. Приходил. Ушел. Очень благодарил. Всем доволен. Налейте и мне, пожалуй.

Пушкинист. За Ленина!

Ректор. Засрали всю страну собачьим дерьмом, а мы убирай.

Я. Тогда за всю страну.

Ректор. И за наш институт.

Парторг. Я вот из Парижа книжку привез, Бердяева. Тут сказано, что в России есть что-то бабье.

Пушкинист. Как же вас сквозь таможню с Бердяевым пропустили?

Парторг. А я в трусах спрятал.

Я. Так ведь трусов нет нигде.

Профорг. Потому и нет, что в них все Бердяева прячут.

Бердяев. В русском человеке есть что-то бабье. Обожание военных, преклонение перед диктаторами.

Я. А нельзя ли вывести породу собак, которые не гадят?

Пушкинист. И человека, который не ест.

Циолковский. Со временем люди научатся, как бабочки, выделять пыльцу и питаться светом от солнца.

Пушкинист. А кто же будет собачье дерьмо на ленинских субботниках убирать?

Я. А субботников не будет. И Ленина не будет. Будем порхать, как бабочки, и выделять пыльцу.

Вешатель

И вышел вешатель вешать. И вот одного он повесил

вкривь, а другого вкось, а третьего прямо. И все сказали: «Раньше он вешал

вкривь и вкось, а теперь он вешает прямо». Но от этого никому не легче: ни тем,

кого он повесил, ни тем, для кого он повесил. Ни тому, кого он повесил вкось,

ни тому, кого он повесил вкривь, ни тому, кого он повесил прямо. И никто не

сказал спасибо вешателю за его нелегкий труд. А ведь он так старался повесить

прямо.

Кафедра

Шкловский. Закройте форточку. Дует. Я старик, могу

простудиться и получить бог Ван Гон, сегодня сезон – Сезанн». Сегодня сезон –

Бахтин. Хорошо. Но когда Бахтин пишет, что у Дон Кихота голова, а у Санчо зад,

я вспоминаю, что у Санчо тоже голова. Мы – футуристы. Нас на мякине не

проведешь. Это теперь здесь институт, а раньше было воспаление легких. У нас, у

футуристов была пословица Маяковского: «Вчера сезон – наш кафе поэтов. Где у

вас туалет? Вот тут, возле этого унитаза стоял столик, и мы с Маяковским говорили

о будущем. Ведь мы – футуристы. Футуризм – будущее. Но даже мы не могли

представить, что на месте, где мы сидим, потомки поставят толчок.

Я. И тут я подумал, а что возведут потомки на месте

нынешнего толчка? Может, памятник ворчащему Шкловскому с палкой, поднятой

вверх, а может… Впрочем, кто их знает, этих потомков. Восемнадцать лет я

работал на кафедре, в комнате, где родился Герцен. Я сидел на мемориальном

диване в мемориальной комнате и думал, что Герцен при самом пылком воображении

вряд ли мог представить кафедру русской литературы и речи, которые там будут

звучать. Есть фильм «Никто не хотел умирать». Я бы назвал эту кафедру «Никто не

хотел убирать». Но убирать меня было поручено новому зав. кафедрой из Воронежа,

никому не ведомому Основину. Кирпотина к тому времени отправили на пенсию. Но

почему-то я не могу представить себе заседание кафедры без Валерия Яковлевича.

Пусть он тоже будет.

Основин. Будем откровенны. Как сказал ректор, «органы,

которые призваны следить за политическим и идеологическим климатом страны, с

тревогой говорят о лекциях Константина Александровича».

Кирпотин. Мы были на публичной лекции, просматривали планы,

кроме того, все не раз посещали занятия Константина Александровича. Его лекции

увлекательны, иногда спорны, но ничего супротивного в них не просматривается.

Пусть те, кто имеют претензии к нашему преподавателю, четко сформулируют, что

они имеют в виду.

Основин. Дело в том, что, по их утверждению, наш студент из

Липецка якобы под влиянием лекций Константина Александровича уверовал в Бога.

Но это еще не все. Он вышел из партии. На самом деле это сейчас происходит

везде и всюду – перестройка. Однако списывают на нас.

Кирпотин. Я атеист и марксист.

Я. Но в мировой-то разум вы

верите?

Кирпотин. Скорее в мировое безумие.

Пушкинист. Я и раньше предупреждал, что у вас есть крупные

методологические ошибки.

Я. Слово «методологические» Пушкинист произнес почти

по слогам. Дело в том, что для отстранения от преподавания могут быть только

два повода: уголовное преступление или методологические ошибки.

Пушкинист. И вообще, есть в вашем облике, и внутреннем и

внешнем, что-то, что противоречит статусу преподавателя нашего института.

Примите это от меня после 17 лет преподавания.

Я. Это не обсуждение, а правеж!

Кирпотин. Вы молоды и не знаете, что такое настоящая

проработка. Слава Богу, сейчас другие времена. От ошибок никто не застрахован.

Я думаю, что Константин Александрович извлечет должный урок из случившегося и в

следующем учебном году усилит методологию. А мы все ему в этом поможем.

Основин. Может, не надо «методологические»? Напишем просто

– неточности.

Пушкинист. Согласен, но только мое замечание обязательно

обозначить в протоколе… Помню, когда мы вошли в Берлин, началось массовое

бегство офицеров и солдат в американскую зону. Первое время это было легко и

просто. А потом стали хватать. И схватили моего приятеля. Он уже из окна

намылился прыгнуть, но кто-то настучал… (Ложится в гроб). Эх, молодежь,

молодежь. Это ведь только в песне поется:

Когда страна быть прикажет героем,

у нас героем становится любой.

Основин (ложится в гроб). Слава Богу, мне за это

заседание влепили выговор по партийной линии, и вообще мне осталось жить

полтора года.

Кирпотин (ложась в гроб). Странно, но я проживу

дольше всех, до 93 лет. Я мар-р-рксист, хотя Маркс и Энгельс ошиблись в

прогнозах на будущее и в отношении религии. Без Христа невозможно понять

историю. Вернее без Христа не было бы вообще никакой истории. Меня научил этому

Достоевский.

Я. Прав Кирпотин, без Христа не может быть никакой

истории, кроме истории с Берлиозом на Патриарших прудах.

Пушкинист (высовываясь из гроба). И вообще не нужно

никаких художеств. Надо просто писать правду. Прав Пастернак. Стих – это куб

дымящейся совести и ничего более.

Я. Согласен, но почему именно куб, а не спираль, или

шар, или вообще лента Мебиуса?

Пушкинист. Формалист вы неисправимый. Правильно КГБ вас

отстранило. Но я был против, в протоколе записано (закрывает крышку гроба

изнутри, оттуда доносится голос).

Я помню чудное

мгновенье,

передо мной явилась

ты,

как мимолетное

виденье,

как гений…

Я. Заседание парткома, где

якобы решалась моя судьба, я, беспартийный, благополучно проспал. Не от

повышенной смелости, а просто проспал и все.

Ректор. Может, не будем

рассматривать вопрос о Константине Александровиче в его отсутствие?

Лев Ошанин. Нет, почему же? Согласно

уставу дела членов партии должны рассматриваться в их присутствии. А Константин

Александрович беспартийный, стало быть, имеем право рассматривать.

Радио. Передаем «Марш

демократической молодежи мира» на слова Льва Ошанина.

Люди молодые,

всех народов и разных наречий,

Сердцем и

душою

мы стремимся

друг другу навстречу.

Цель наша –

правду отстоять,

Мир для людей,

Чтоб увидала

каждая мать

Счастье своих

детей.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

В

окруженье умеренно вянущих роз

обмирает

в рыданиях лето

Гаснет

радужный крест стрекозы

где

Христос

пригвождается

бликами света

Поднимается

радужный крест из стрекоз

пригвождается

к Господу взор

распинается

радужно-светлый Христос

на

скрещении моря и гор

Крест

из моря-горы

Крест

из моря-небес

Солнце-лунный

мерцающий крест

крест

из ночи и дня сквозь тебя и меня

двух

друг в друга врастающих чресл

Константин

Кедров «Крест стрекозы»

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕНА КАЦЮБА

Я слышала

Я слышала, что некоторые садятся за стол и пишут

стихи. Работают. Ну, не знаю. Ведь стихи – это состояние. А какое состояние у

человека, сидящего за письменным столом и пишущего стихи? Что он сидит за

письменным столом и пишет стихи? Сочиняет. Это все равно, что ловить бабочке на

балконе. Может, какая и залетит. Стихи сочинять невозможно. Они возникают и

запоминаются, когда им самим захочется. Просто надо уловить момент и записать,

чтобы не исчезли. Игорь Холин настойчиво твердил, что в стихах должно

чувствоваться время. Значит, у его стихов было свое время. У моих стихотворных

текстов времени нет.

Высказывание Тютчева «мысль изреченная есть ложь» не

корректно. Ведь мысль – это то, что сформировано словесно. Пока она не

высказана, не изречена – превращена в речь, она и не мысль вовсе, а ощущение. А

вот чувство, выраженное напрямую, пересказанное, нередко звучит фальшиво, как

будто с чужого голоса.

Иногда впечатление, переживание очень долго ждет

своей формы, чтобы превратится в слово. Однажды, еще школьницей, я ехала зимой

в холодном троллейбусе. Сзади, прижатые толпой к замерзшему окну, стояли

девушка и парень, молча смотрели друг на друга. Потом она подняла руку и теплым

пальцем на ледяном окне вывела: Ю – Ю. Ну, как Татьяна Ларина, «на отуманенном

стекле заветный вензель…» Прошло больше 20-ти лет, прежде чем это «Ю – Ю» вдруг

проявилось в моем собственном в тексте. Не в промерзшем насквозь троллейбусе, а

в теплом морском прибое.

… «Нет!» – оглушающе крикнет

волна.

«Да…» – отзовется у самого

дна

себе самой.

Ты не заметишь,

как променяешь,

ты променяешь! –

всю веру мира

на эту игру с волной.

В слове ЛЮБЛЮ

две гласных Ю

и ни одной другой.

В 1983 году мы с Костей провели лето в Малеевке, в

Доме творчества. В солнечную погоду мы плавали на лодке по пруду, над которым

летали стрекозы. А в прозрачной воде медленные улитки сплетались в шевелящиеся

гирлянды. Костя написал поэму «Заинька и Настасья» прямо сразу, в те же дни. А

у меня прошло лет пять, когда вдруг всплыл из непонятных глубин текст,

состоящий из тех же самых «первоатомов», но совершенно другой.

О = зеро

Улитка вне… чего?

Улитка вне себя?

Едва ли

когда бы свой каркас

собою вы назвали.

Улитка вне… вне черепа,

как любопытный мозг,

ловя лучи в себя насквозь.

Улитка вне небес?

Как небо вне воды,

как музыка – везде.

а нотный стан ей старт.

Ночной озерный лак роялен,

реален

плеск и шелест в нем,

но днем

иные ноты:

до ос, и т-ре-ск стрекоз,

и водяных жуков лихое ралли

на отраженьях облаков.

Улитка – ключ,

которым заперт мир внутри

спирали,

улитка вне времен,

улитка – воин,

рогатый страж

бездонного ноля.

Однажды мы зашли к Лере. Она писала новый роман. На

белом круглом столе лежали желтоватые листы бумаги, покрытые строчками,

выведенные простым серым карандашом. На полу лежал сияющий прямоугольник окна,

перекошенный солнцем в параллелограмм. Пока мы разговаривали, я машинально

просмотрела несколько листов, не вникая, и за разговором на таком же листе

карандашом написала текст:

Караван

Ш-у-у-у-у песка

Ш-о-о-о-о шага

Оса солнца

Хо-о-о-о-о горбов

О-о-о-о-х следов

Скольженье верблюда в

игольное ухо луча

шатают челюсть перевесом

губы горбы

горизонт изогнут шеей

дорога между ушей

колокольчик клокочет

в черепе света

дыры тьмы

зрачка узор

стелет ковер

песчинка к песчинке

Пузырек слюны –

зеркальный шарик

летает лопается

оставляя кружок – кольцо

наискосок

тень через лицо

Какое это имело отношение к тому, что писала Лера, и

какой именно это был роман, я не знаю. Словно луч преломился во множестве призм

и эеркал и принес издалека неожиданное отраженье. Вот так же и происходило наше

общение. Впечатления были общие, но мы сами, как призмы, преломляли их

по-своему.

Когда у Леры начинались сложности в семейной жизни,

она перебиралась к маме, прихватив кофемолку. Так и курсировала туда – сюда.

Старенькая кофемолка, включенная в сеть, гремела и подпрыгивала. А Лера

сказала:

– Моя поджелудочная железа кричит: «Сейчас меня снова обольют кофе!»

Потом я с удивлением обнаружила следы все этого в

своем тексте:

Ожог

Коричневый

Будда в стеклянном столбе

улыбается прямо в сердце тебе.

Бездна,

бархат,

базука,

бизоны,

бум-бум-бум.

Утренний душа шум

она спешила сменить

на шелест бразильских зерен.

Ты видел –

кофейный

монстр,

целовал ее в губы, горло

и всю изнутри.

Трижды блюдце перевернулось,

разломилось на две луны,

когда она улетала в форточку

верхом на кофейной мельнице

по ночному смеясь.

Ты не

умер,

просто прошел языком по линии жизни,

напрочь сожженной

на полигоне ладони.

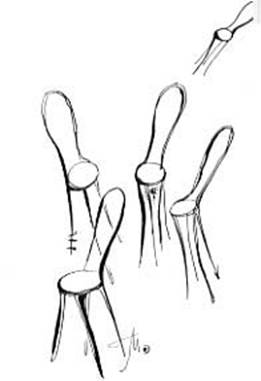

В середине 80-х мы часто смотрели спектакль по пьесе

Ионеско «Стулья». Его ставил и играл актер Зайцев на разных площадках по всей

Москве. Билеты распространялись через друзей и знакомых. Периодически

кто-нибудь звонил и спрашивал: «Хотите посмотреть «Стулья» Ионеско?» Мы всегда

хотели и всей компанией ехали в очередной клуб или Дворец культуры на очередную

окраину. Спектакль шел без всяких декораций, на сцене ни одного стула, актеров

двое: Зайцев и его партнерша. Хотя нет, в самом финале появлялся еще один

актер. Но возникало ощущение, что на сцене полно народу, а стульями забито

абсолютно все пространство зала. В результате у Кости возникла поэма «Венский

стул». А на Галиных картинах стулья стали жить своей таинственной жизнью,

устраиваясь по-своему и умножаясь-размножаясь

только им известным способом. Короче, стулья стали членами семьи,

реагируя скрипом и потрескиваниями на слова и эмоции сидящих на них людей.

Самые чувствительные иногда не выдерживали. Однажды художник Дима Шевионков,

сидя посреди комнаты, как-то очень уж язвительно пошутил. Стул тут же

распластался под ним, и Дима оказался лежащим на полу, как бы на носилках.

Второй случай был еще более выразительный.

Мы устроили у себя на Артековской домашнюю презентацию книги «Поэтический

космос». Среди гостей был писатель Юрий Мамлеев. Журчал общий нейтральный

разговор, и как-то прорезалась тема Израиля, тогда все еще экзотическая. Вдруг

на слове «Магендовид» раздался страшный треск – Мамлеев приземлился на пол, а

по всей комнате разлетелись обломки складного стула.

В огромной бывшей коммуналке художницы Гали

Мальцевой мы всегда во что-нибудь играли. Однажды в шекспировского «Короля Лира». Студент

Щукинского училища Юра Мельницкий был режиссером. Его коронная фраза – «разойдитесь по углам!» – надолго застряла

в нашем лексиконе. Корделию изображал художник Андрюша Бондаренко. Наряженный в

свадебное платье Гали, он старательно подметал веником пол, не обращая внимания

на режиссерские вопли. Я предпочла быть сразу двумя вредными сестрами и шныряла по комнате в

детской деревянной повозке на колесиках, возмущая режиссера непредсказуемостью

поворотов. Костя – король Лир – сидел в кресле у камина и умирал со смеху. Это

был самый веселый король Лир на свете. Посреди комнаты стояла стремянка –

единственная декорация. Андрюша-маленький, Галин десятилетний сын, напялил

засаленный пиджак и помятую шляпу и под шумок взгромоздился на верхнюю

ступеньку. Там он раскрыл тетрадь и начал читать «лекцию», не обращая внимания

на шум. Не знаю, где он мог слышать такую лекцию, но это был один к одному

лектор общества «Знание»! Та же кривоватая поза, тот же остекленелый взгляд, та

же нудная, усыпляющая интонация. Да и смысл был тот же, то есть никакого. На

некоторое время наступила тишина. Все ошеломленно слушали. А потом зашикали,

завопили, затопали и согнали довольного Андрюшу с лестницы. В финале художник

Юра Косаговский облился соком, и Галя дала ему сухую рубашку, но без пуговиц.

«Юра, какой у тебя замечательный пупок!» – воскликнула Лера. Юра, находившийся

в паузе между двумя женитьбами, понял это, как призыв, и принялся гоняться за Лерой по комнате. Лера

убегала, приговаривая: «Юра, успокойся, успокойся!» Наверное, в результате

всего этого однажды появился мой текст «Король лир».

Король лир

(Музыкальная шкатулка)

Король

Я – король лир.

Королевство лир – мой мир.

У меня три дочери-лиры:

Лора, Лара, Лера.

Когда молчат,

они голы,

мелодия – платье их,

одевает мелодия тело.

Лиры – Лора, Лара,

Лера – лира.

Первый рыцарь

Лир король, отдай мне Лару.

Горло Лары – клад,

в нем клавишный лад,

в нем даль рыданий,

в нем ларго смеха,

Лара – ларь ладана.

Кларнета!

Второй рыцарь

Лору мне, Лору, король,

королевну оленей.

Кровь моя бродит

и бредит лишь Лорой.